Accedi

Utenti registrati

Nicola Leonardi - Vitra - e Lei personalmente - avete scritto e state scrivendo una pagina importante nella storia del design e dell’architettura contemporanei. Da Eames a Citterio, da Grimshaw ad Aravena, è stata fatta molta strada. Quali sono stati i momenti salienti della sua vita? E per quanto riguarda il futuro?

Rolf Fehlbaum - Per il futuro, non so. Fondamentale è stato l’incontro con Eames e Nelson, che vennero in Europa nel 1957. Io aiutavo mio padre con le traduzioni, e ho potuto conoscerli. Negli anni ‘60, negli Stati Uniti, ho frequentato George Nelson, Charles Eames e Alexander Girard a Santa Fe. Fu il mio primo incontro con l’idea del collage, riproposta poi nella nostra produzione. Captai l’idea di unire nuovo, vecchio, popolare, economico, costoso, prezioso e casuale. Poi ci fu l’opportunità di realizzare la sedia Panton. Successivamente, l’incontro con Gehry all’inizio degli anni Ottanta, le collaborazioni con Bellini, Citterio, Meda, i giovani designer e Adriano Olivetti, un modello per me.

Federica Zanco Fehlbaum - Questa generazione è stata molto influenzata dall’approccio al progetto di Olivetti, anche tramite la mediazione di Sottsass e di Bellini stesso. Fu un periodo fantastico per l’Italia, anche per una capacità imprenditoriale che credo oggi sia andata persa. C’era una visione italiana del mondo: il radicalismo, Superstudio, nuove idee su come vivere gli interni… Era incredibile.

R.F. - L’incontro con il design italiano è stato attraverso Bellini, direi nel 1979. Prima ci fu il mondo americano, poi Panton, poi il design tedesco, infine l’incontro con Bellini e l’Italia. E un paio d’anni dopo con Citterio, allora molto giovane. Con Sottsass abbiamo lavorato solo occasionalmente, ricordo “Citizen Office”, una mostra importante sul concetto di ufficio, non sul prodotto, solo sulle idee. Poi, certo, Jasper Morrison, che è sempre stato un amico, che ammiro molto. Abbiamo affrontato sfide importanti: quando ho iniziato, il luogo di lavoro era un posto noioso, poche persone ci pensavano, è stato emozionante. Per anni non abbiamo pensato alla casa, entravamo con i nostri prodotti anche nelle case, ma svilupparne una linea a sé non ci interessava. Solo in seguito abbiamo affrontato l’ambiente domestico e riproposto l’esperienza del collage. Amo l’idea della mescolanza, della casa come mix personale, come assemblaggio di esperienze e ricordi di una vita.

N.L. - Siegfried Gideon ha scritto nel 1941, in “Space, Time and Architecture”, che per capire l’architettura contemporanea bisogna muoversi al suo interno: “lo spazio può cogliere appieno il suo significato soltanto attraverso la dimensione temporale”, ovvero non esistono più punti di vista statici in architettura. Uno degli esempi che Gideon cita è il Rockefeller Center a Manhattan, che cambiò il modo di percepire l’architettura. Oggi si parla del “free-form design”: i software più moderni stanno assumendo un ruolo fondamentale in proposito. Frank Gehry e Zaha Hadid sono stati tra i pionieri di questa rivoluzione. Ne era consapevole quando commissionò loro un edificio nel campus Vitra?

R.F. - Non sono un teorico nè uno storico dell’architettura. Ho solo visto tanta architettura, e mi piace. Non ne ero consapevole, mi interessava il loro linguaggio. Non pensavo che sarebbe cambiato il modo di costruire e di vivere gli edifici. Con Frank abbiamo fatto un’esperienza diversissima, è stato divertente, emozionante, sincero e duro. Erano per noi qualità nuove, dalle quali poteva nascere l’innovazione.

F.Z.F. - Ci sono architetti che apportano davvero qualcosa di nuovo. Siza non è un innovatore per amore dell’innovazione, lavora sulla tradizione, con risultati straordinari. In architettura ci sono di base due orientamenti: alcuni lavorano sulla stabilità del linguaggio, come Roger Diener, Álvaro Siza, o Tadao Ando, che porta all’estremo la tradizione, come Monet, pur introducendo materiali nuovi. Altri sono più audaci, ricercano materiali, tecniche, nuovi modi di esprimersi. Forse sono più espressivi a prima vista, ma affondano le radici su un terreno solido. Di Gehry, tutti pensano: “Oh, che forme folli!”, ma la nostra fabbrica è un edificio squadrato, così come la sede centrale: normale dove serve normalità. Le sale per i meeting sono molto espressive, ma gli uffici sono un blocco lineare. È un aspetto del suo lavoro trascurato, anche sulle riviste: se ne mostrano solo gli aspetti più plastici. La facciata posteriore del museo è meravigliosa, è una delle mie preferite, ed è semplicissima, normale.

R.F. - Questa è la norma in un edificio di Gehry: una parte bella ma normale e una più plastica ed espressiva. Movimentare tutto sarebbe eccessivo, la combinazione risulta molto più appropriata.

F.Z.F. - Prenda la pianta del museo, quattro stanze rettangolari, circa 600 metri quadrati, la plasticità riguarda lo sviluppo volumetrico delle coperture, che risolvono il problema di un’adeguata illuminazione naturale: non è grande, ma di effetto straordinario. Il suo approccio non è folle o stravagante, affatto.

R.F. - Frank, tra l’altro, è una persona molto pratica. A proposito della praticità voglio citare Roger Diener che trovo sia un eccellente architetto, che fa un ottimo lavoro.

F.Z.F. - A Basilea costruisce parecchio: sono suoi gli edifici contemporanei più semplici, non vistosi. Migliorano con il tempo, perché hanno un legame con il contesto, sono un servizio importante per la città.

R.F. - Nella vita, a volte, preferiamo la ricerca del limite estremo, a volte un risultato che concili tutto stabilmente. Ci sono momenti, umori diversi. Con Vitra ho voluto rappresentare i due aspetti, perché mi interessano entrambi. Il campus non è una collezione di architettura contemporanea, non abbiamo mai valutato cosa ci mancasse o chi. Con alcuni architetti, come Rem Koolhaas, che apprezzo molto, non abbiamo lavorato solo perché ci è mancato il progetto adatto. Non abbiamo mai pensato a una collezione rappresentativa dell’architettura della nostra epoca.

N. L. - La prima cosa che mi viene in mente pensando a Vitra è che non sia solo una fabbrica di design, un museo o un campus “en plein air”, ma che si fondi, per la sua complessità, su un progetto più vasto. È così?

R. F. - Il progetto su cui si basa è il design moderno. Al centro sta l’azienda, motore economico di tutto, ma il museo, le collezioni, i workshop, le nostre pubblicazioni, ci consentono di parlare di progetto. Non è una visione, è la convinzione di quanto gli oggetti che ci circondano siano importanti per l’umore e il benessere.

N.L. - Il campus Vitra è un patronato culturale, un’operazione imprenditoriale, o questi aspetti sono facce della stessa medaglia?

R.F. - Vitra è nata come una normale sede industriale, i primi edifici sono irrilevanti sotto il profilo architettonico. È diventata un campus poco per volta, senza un progetto ad hoc. Il primo intervento a cambiarne il carattere fu la scultura di Oldenburg e van Bruggen che regalammo a mio padre nel 1984 per il suo settantesimo compleanno: un oggetto slegato dall’industria, comparso improvvisamente. Tramite Oldenburg conobbi Frank Gehry, che allora si interessava di arredamento, e parlammo prima di mobili, poi, un giorno, di architettura. In origine pensavo di affidare tutto a Grimshaw: il progetto prevedeva il classico insediamento industriale dall’impronta razionalista, in cui tutti gli edifici sono simili, in un insieme dall’aspetto tecnico e razionale. Poi incontrai Gehry e lo coinvolgemmo, anche se questo andava contro l’idea originale, ma il suo progetto era così affascinante che gli commissionammo fabbrica e museo. Notammo che gli stabilimenti di Grimshaw e Gehry, seppure molto diversi, avevano le stesse dimensioni, le stesse funzioni, uguale valore economico e si valorizzavano a vicenda. Da qui l’idea di commissionare gli edifici a più architetti: ogni edificio avrebbe aggiunto qualcosa agli altri, valorizzando il complesso. Così, senza una particolare strategia, si sono aggiunte altre costruzioni e ogni volta ci chiedevamo chi sarebbe stato l’architetto successivo. Inizialmente non ho voluto coinvolgere architetti locali, come Herzog & de Meuron, benché bravissimi, ma persone da tutto il mondo che in altre circostanze non avrebbero costruito qui: è stata una ricerca emozionante. Mi interessavano Gehry in primis, poi Ando, la Hadid, Siza. Affidavo ogni edificio a una figura per me interessante che desideravo conoscere tramite l’architettura. Così siamo cresciuti. Oggi scegliamo con maggiore consapevolezza, ma non ci sono scelte di cui mi sia pentito. Con Herzog & de Meuron e Sanaa è stato piuttosto ovvio e facile. Assieme a Herzog & de Meuron, con cui nel frattempo siamo diventati amici, abbiamo ripreso l’idea di un’architettura legata al luogo. È stato bello pensare in termini locali, dopo tante peregrinazioni in giro per il mondo, è stato come tornare a casa. A Sanaa eravamo interessati da tempo, ma dalla metà degli anni Novanta non avevamo più avuto occasione di costruire, poi abbiamo attraversato un periodo economico difficile. Avevo visto i lavori di Sanaa in Giappone, ne avevo seguito l’iter con grande interesse. Kazuyo Sejima è un architetto di grande talento. La vera sorpresa è stato Alejandro Aravena. Ho visto in Cile il suo edificio per l’Università Cattolica, e sono rimasto colpito, dall’edificio e da lui personalmente: una bella persona. Per il “children’s workshop”, che per ora non costruiremo, volevamo una persona giovane, originale, e un edificio relativamente a basso costo, non pretenzioso, diretto, molto adatto al suo modo di pensare. Il progetto è bellissimo, spero un giorno di poterlo realizzare.

N.L. - Basilea: una città, tre paesi, tre lingue, tre culture. Circondata da multinazionali farmaceutiche, è anche molto attenta ad architettura, arte e design. Si considera un figlio della sua città? Quale responsabilità ne deriva?

R.F. - Non credo di avere una relazione particolare con Basilea, né vi sono specialmente legato. Vivo qui perché ci sono nato e la fabbrica è qui. Ne apprezzo i vantaggi, la ricchezza culturale nell’architettura, nell’arte, nel graphic design. Ma non mi sento un prodotto di questo ambiente. Credo sia un fatto casuale.

N.L. - Il design industriale muove dal processo creativo verso il processo produttivo, a metà strada l’ingegnerizzazione. Mies van der Rohe diceva: “Dio è nei dettagli”. Cosa ne pensa?

R.F. - Ritengo il design, contrariamente all’architettura, un processo collettivo, in cui designer e produttore collaborano strettamente. Le due figure a volte coesistono, come Jean Prouvé e Maarten van Severen, ma di solito sono separate. Dialogo e cooperazione fanno la qualità del prodotto. Ci sono ottimi designer che collaborano con produttori mediocri e i risultati non soddisfano, e bravi produttori che collaborano con designer di media capacità con risultati interessanti. Il design è una disciplina ibrida, che fonde elementi commerciali, tecnici, artistici. In architettura, architetto e cliente, di fatto, non lavorano insieme. Un cliente può avere una buona idea, essere una valida controparte per il dialogo, ma l’idea non è sviluppata insieme. Per noi è diverso: c’è confronto, si discute. Dobbiamo essere chiari e disponibili, se qualcosa non va si deve rifare il progetto. Sono processi diversi e spesso gli architetti non sono bravi designer. E viceversa.

N.L. - L’architettura è un mondo prevalentemente di pezzi unici. Il design un mondo di prodotti seriali. Quali sono le differenze nell’approccio alle due discipline?

R.F. - Ogni edificio è in realtà un prototipo, per i prodotti si fa un prototipo e si impara dagli errori, si sperimenta, si fanno cambiamenti. In architettura, si può imparare con il tempo, ma un edificio finito non si cambia. In questo senso architettura e industria edilizia sono un processo più arcaico. Oggi con i nuovi software si può mettere a punto un edificio mentre si progetta, produzione e design vanno di pari passo, Frank Gehry ha avuto in questo un ruolo fondamentale. Ma l’architettura si basa sull’esperienza. Dopo aver costruito una decina di edifici, si sa cosa funziona e cosa no. Il cliente, nel commissionare un edificio, spesso vuole qualcosa di molto speciale. Se chiede un progetto-icona, l’architetto può osare, perché l’obiettivo è realizzare un progetto speciale, un simbolo. L’oggetto invece è un prodotto di massa, da adattare a uno standard più vasto.

F.Z.F. - Per i prodotti si cerca di evitare la produzione di più prototipi, si vuole affinarne uno, il migliore, per ottenere multipli ben fatti, possibilmente senza errori. In architettura invece si tende ogni volta a realizzare qualcosa di nuovo, osando, accettando le imperfezioni. Una sedia è una sedia, la si usa ogni giorno, non ammette difetti. Il disegno industriale non vuole essere originale, ma utile, bello, senza sfidare i limiti della disciplina. L’architettura, o certa architettura, tende a superare i limiti, a sfidarli.

R.F. - Anche nel design ci sono persone, come Eames, che cercano i limiti estremi, ma lo fanno per realizzare un prodotto migliore, con materiali nuovi, nuove tecnologie. Quando la plastica arrivò sul mercato, si crearono sedute di plastica con forme nuove, non tanto per stupire quanto per risolvere un problema attraverso una tecnologia nuova ed economica.

N.L. - In un’intervista a “The Observer” nel 2004 ha citato Louis Kahn e le due scuole di pensiero da lui definite “design zanzara” e “design elefante”. Come le interpreta e, tra i designer e gli architetti con cui ha lavorato, chi metterebbe nel primo gruppo, chi nel secondo?

R.F. - È più facile con i designer che con gli architetti! L’idea della struttura “zanzara” è che ogni pezzo o organo sia esposto e collegato: un occhio è un occhio, una zampa è una zampa, ma tutto è unito; ogni pezzo si vede per quello che è, è pensato per il proprio scopo, poi è collegato al resto. Il design “elefante” è una sorta di forma complessiva. Anche qui ci sono zampe, occhi, denti, tutto quanto, ma è la forma complessiva dell’oggetto a definire l’immagine. Eames è il designer zanzara per eccellenza. Se realizza una sedia, pensa: “Qual è la forma migliore, la gamba migliore, la seduta migliore, il bracciolo migliore, lo schienale migliore?” e poi: “Come possiamo metterli assieme?” Questo alla fine crea una composizione, ma ogni parte è visibilmente diversa. Si mostrano i collegamenti, rendendoli comprensibili.

F.Z.F. - Renzo Piano è un progettista zanzara, e in modo radicalmente diverso anche Scarpa.

R.F. - Albini, forse. Poi nel campo del design, nella nostra storia, arriva la sedia Panton, che è una forma nel suo complesso: non sai bene dove comincia e dove finisce, non ci sono stacchi da collegare. Ron Arad è un tipico designer elefante, anche se a volte crea cose più frammentate. Citterio è un designer zanzara.

F.Z.F. - Starck è un designer elefante. I suoi pezzi sono infatti monoblocchi.

R.F. - Ora la domanda è: quale principio è vincente? In generale, penso che la zanzara faciliti la soluzione di problemi funzionali, non estetici: si affrontano i problemi uno a uno, poi si assemblano le soluzioni. Il designer elefante deve sempre pensare: come funziona questa soluzione particolare con il resto? Forse ha meno libertà, ma è più d’effetto. Le forme complesse, i caratteri complessi, sono più importanti dell’elemento singolo, qualunque piccola variazione è quasi un fattore di disturbo. Nel caso di Eames, oppure in Meda - altro designer zanzara - la variazione è fondamentale. Van Severen invece, è un elefante. Credo sia chiaro cosa intendo dicendo che, per mere esigenze funzionali, l’approccio della zanzara è forse quello vincente.

F.Z.F. - Risulta difficile tenere insieme, in un’unica forma complessiva e fluente, componenti diverse.

R.F. - È per questo che Eames diceva che le giunzioni sono la cosa più importante. Secondo lui, naturalmente. Nella Panton non ci sono connessioni, ma una sola superficie continua.

F.Z.F. - Entrambi gli approcci sono necessari, entrambi hanno degli inconvenienti. La Panton deve posare su una superficie assolutamente piana, altrimenti si inclina. D’altra parte una sedia frammentata in tante piccole componenti, capace di assorbire piccoli aggiustamenti nel livello del pavimento, non sarebbe attraente. Dipende.

N.L. - È più difficile realizzare un design “zanzara” o uno “elefante”?

R.F. - Con il design elefante è più difficile realizzare una funzione complessa, risolvere un articolato problema funzionale. Quando il problema tecnico è semplice, è più facile creare una forma complessiva che una composizione zanzara. Maggiore è la difficoltà, più adatto è il design zanzara. Se si cerca un’esecuzione ad effetto, penso che il design elefante sia più facile. Ma sono solo generalizzazioni.

N.L. - Quest’anno Vitra ha lanciato due modelli di sedie da ufficio di Antonio Citterio: la “AC4”, per sale conferenze, e “Skape”, dirigenziale. Cosa si nasconde dietro ai nuovi prodotti in termini di ricerca e sviluppo del prodotto, di fatica, tempo ed energie impiegati per ottenere il massimo della qualità?

R.F. - Molto dipende dalla capacità di dare una nuova soluzione a un nuovo problema. Il compito più difficile è definire il problema, specialmente nel campo dell’ufficio, dove le tecnologie si evolvono, cambiano le forme organizzative. La vera sfida è trovare una nuova tipologia, una nuova idea. Prendiamo il sistema Joyn dei fratelli Bouroullec: lunghi tavoli comuni, ma in un certo senso spazialmente separabili. Volevamo dare forma a una nuova esigenza, che non esisteva vent’anni fa, quando tutti lavoravano in genere ognuno nel suo spazio, per conto proprio. È qui la complessità del compito.

In altri casi, si applica una nuova tecnologia, una nuova sensibilità a un oggetto conosciuto, come la sedia da ufficio. Sono migliorati i meccanismi e le funzioni; sapendo che qualcuno vi trascorrerà molte ore, dovrà essere comoda, sostenere la persona, favorire i movimenti e una postura corretta. Non si re-inventa l’oggetto, si fanno piccoli miglioramenti, interpretando lo spirito del tempo.

Riguardo la “AC4”, l’idea è stata realizzare un prodotto che assolvesse alle sue funzioni e corrispondesse alla nostra sensibilità, una sedia comoda e sottile, specialmente lo schienale, elegante ma efficiente. Penso che il lavoro consista nel far coesistere tutti questi fattori. Per un altro prodotto recente, la sedia “Vegetal” dei Bouroullec, abbiamo prima trovato una tipologia che corrispondesse alla sensibilità naturalistica, poi un modo per produrla: un tipo di ricerca del tutto diverso. Le scelte relative all’abbinamento progetto-designer sono molto legate alle sensibilità proprie del designer e all’affinità con il problema.

F.Z.F. - La produzione procede su livelli paralleli, che infine paradossalmente convergono: una persona propone un tema logico, un’altra, il creativo, dà magari una risposta illogica, perché il suo modo di risolvere i problemi è più intuitivo, infine c’è l’ingegnere, con un approccio concreto, che tiene conto delle normative richieste, piuttosto complesse. Sintesi di questi tre diversi linguaggi è un unico concetto finale: il prodotto.

R.F. - Antonio Citterio - bravissimo per quasi tutto in realtà - sa trovare soluzioni pratiche ed eleganti, perché da architetto l’approccio al problema è di avere in sè la giusta soluzione. Jasper Morrison sa imparare dal passato e attualizzarlo. Hella Jongerius ha particolare sensibilità per le superfici, ma non avrebbe senso chiederle delle sofisticate sedie per ufficio. A volte ci vuole tanto tempo, il processo del design procede per tentativi. Si possono fare errori, a volte si ha fortuna, a volte si segue la direzione sbagliata. E quando si capisce di aver sbagliato strada si deve tornare indietro e prenderne un’altra, perché l’obiettivo finale è trovare una soluzione onesta a un problema onestamente posto.

Weil am Rhein, Venerdì 12 Giugno 2009

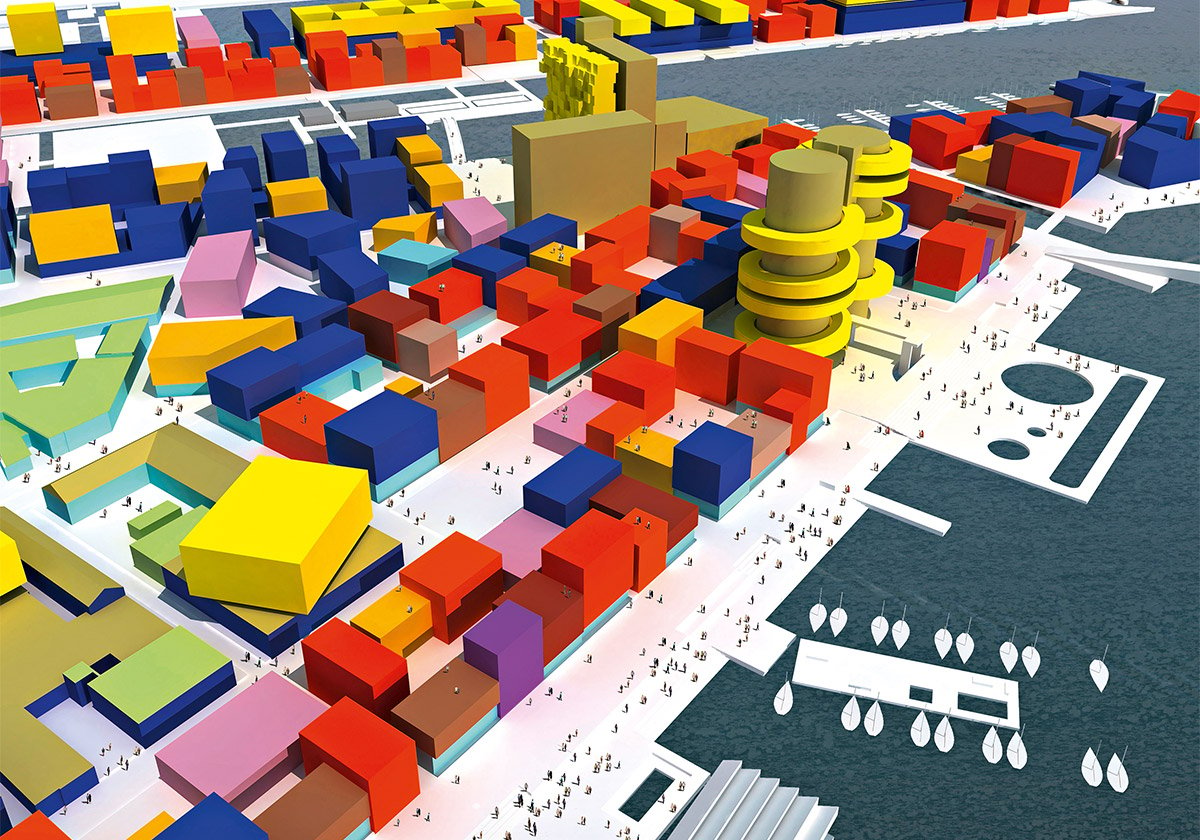

Abu Dhabi: una città metropolitana emerge dal deserto

Zaha Hadid Architects

La Città di Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, fu fondata a metà del XVIII secolo come villaggio di pescatori e cacciatori e subì un fo...

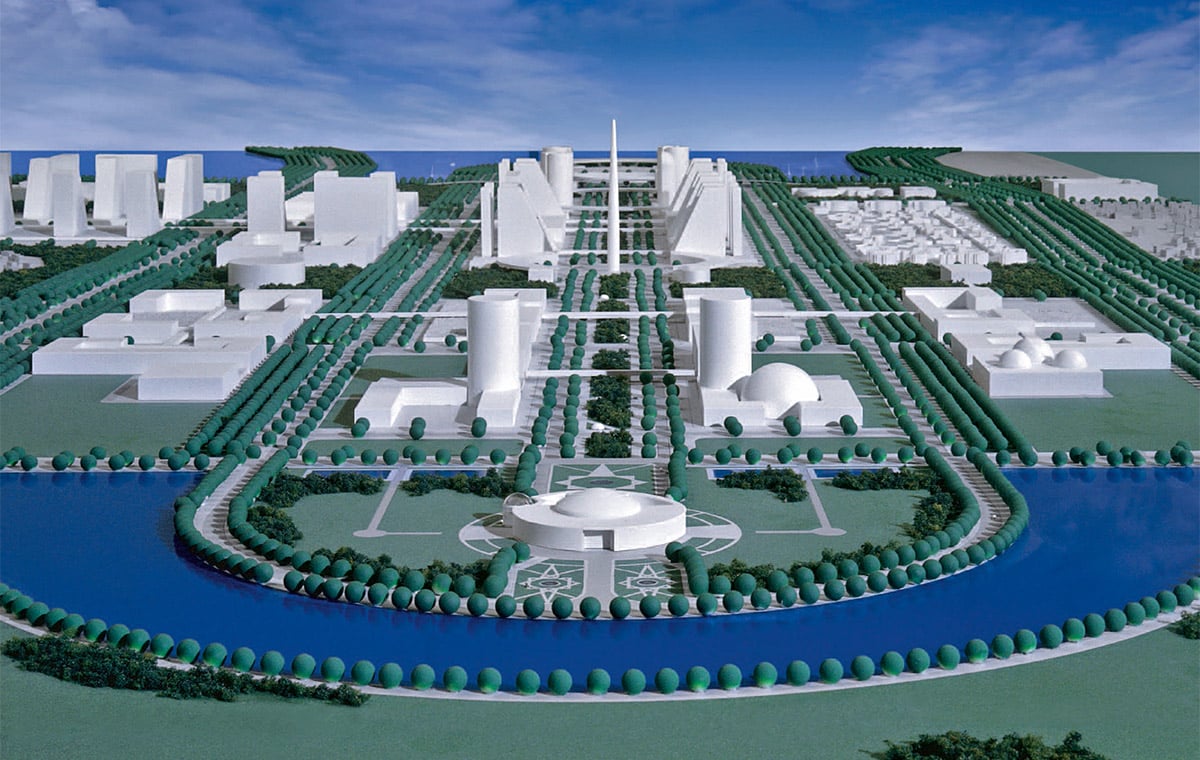

Astana: sviluppo di una nuova capitale

Tabanlioglu Architects

Nel 1997 il Governo del Kazakistan decide di spostare la capitale dello Stato dalla città di Almaty, presso il confine con la Cina, al centro agricol...

Copenhagen: strategie eco-sostenibili per il futuro

Steven Holl Architects

Ai temi ambientali, di sostenibilità energetica e riduzione di emissioni nocive si dedica la conferenza internazionale promossa dall’ONU nella capi...